栏目: 国内

2022-06-19

踢毽在我国有着非常悠久的历史,最早可追溯至汉代。一种普遍的观点认为,踢毽是从蹴鞠,即我国古代的足球运动中脱胎而来的。蹴鞠一开始作为一种军事训练的方式,出现在军营之中。但在战国前后,随着生产力的发展,人们对娱乐生活的要求提高,蹴鞠开始向平民化的娱乐表演方向发展,对场地和参与者的要求逐渐降低,这为踢毽的产生提供了条件。

隋唐时期,踢毽从蹴鞠中分化出来,随后经历了漫长的演变,在明代的记述中已经与我们现在所见的踢毽十分相似了。据明代徐炬《古今事物原始》中记载:“今时小儿以铅锡为钱,装以鸡羽。呼为箭子,三四成群走踢,有里外廉、拖枪、耸膝、突肚、佛顶珠、剪刀、拐子之名,亦蹴鞠之遗事也。”其中,“以铅锡为钱,装以鸡羽”的做法和现代毽子的制作别无二致;“里外廉、拖枪、耸膝、突肚、佛顶珠、剪刀、拐子”来自蹴鞠的“白打”踢法,指的是各种花样动作,其目的都是踢高、踢出花样,与我们现在踢毽的某些玩法一致。说明到了明代,踢毽这项运动不仅从工具、方式上和现代非常相似,还成为了儿童中流行的体育活动。但需要注意的是,毽子在当时虽然已经有了和现在一样的形态和称呼,但常以“鞬”“箭”等字的谐音代指,“毽”这一专门的字词尚未完全定型。

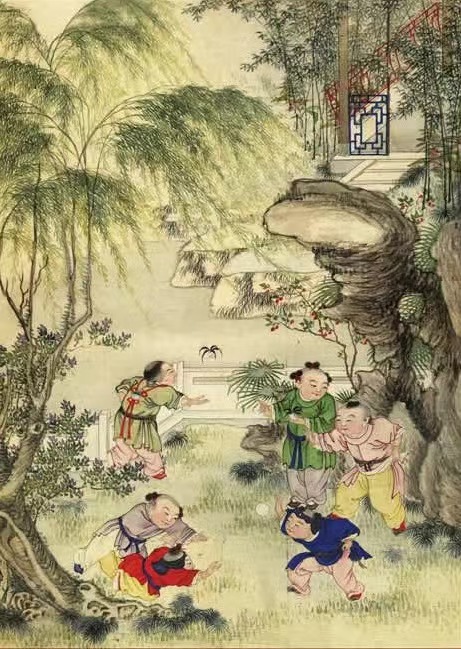

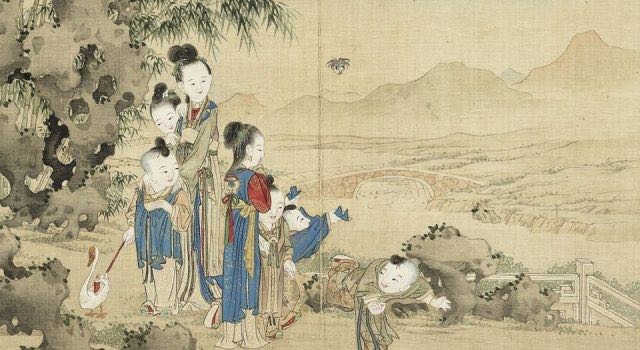

明清时期,蹴鞠从“娱乐化”走向 “低俗化”,最终到了消亡的地步。但从蹴鞠中分离而出的踢毽运动却并没有因此而衰落,反而欣欣向荣,尤其受妇女和儿童的欢迎。这也由此催生了许多与之相关的艺术作品。清代的《百子团圆》图册、《升平乐事》图册等绘画中都有对儿童踢毽子的描绘。

清 焦秉贞《百子团圆》图

国家图书馆藏

清 佚名《升平乐事》图

台北故宫博物院藏

和现在稍显不同的是,当时的踢毽还是一种讲究时令的季节性游戏。明代刘侗、于弈正合撰的《帝京景物略》中记载:“杨柳儿活,抽陀螺。杨柳儿青,放空钟。杨柳儿死,踢毽子。”也就是说,当时的人们最喜欢在秋季踢毽子。

清末,人们踢毽的技艺也达到了极高的水平,不仅民间高人辈出,宫廷里也有不少踢毽能手,光绪皇帝的瑾妃就是其中之一。据政协北京文史资料委员会编《文史资料选编》第十八辑中记载,瑾妃对踢毽颇为痴迷。她的侄子唐海炘回忆道:“踢毽时瑾妃要把大衣襟的下摆拉起来塞到腰搭上,和我赛着踢、对着踢。当她自己踢时,越踢越带劲,有时把毽子踢到前殿挂匾后边,这时宫女便传来小太监用竹杆弄下毽子再接着踢。姑母踢毽子的姿势很好看,前踢、后踢、左踢、右踢,雪白的鸡毛毽子,在姑母脚下来回旋转。太监和宫女们在旁边喝采叫好:‘瑾主妃踢得妙!’就这样,一直踢到进晚膳才算罢休。”

老照片中的瑾妃

故宫博物院藏

民国时期,随着踢毽比赛的举办和对其国术地位的认可,这项运动出现了短暂的兴盛,但又随着国家的内忧外患而几经沉浮。直到新中国成立后,踢毽才得到了更好的保护和发展,获得了新的生命力,并延续至今,成为如今我们所熟悉和喜爱的,既有中国传统特色,又能强身健体的运动之一。

资讯来源:新华社

责任编辑:恩克

声明:该文观点仅代表作者本人,如有侵权请联系作者删除,也可通过邮件或页面下方联系我们说明情况,内容由发布者注册发布,本网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,任何单位、个人、组织不得利用平台发布任何不实信息,一切法律后果都由发布者自行承担。